申し込む

事実、日本にも十分な食事を摂れない子どもがいます

Learning for All は、

子どもの貧困問題の解決に

取り組む認定NPO法人です。

「誰にだって当たり前のように与えられるべき

日常を、子どもたちの手に取り戻したい」

そんな想いを胸に、2014年の団体立ち上げ以来

「子どもの貧困問題」に

真正面から向き合って

きました。子どもたち一人ひとりに寄り添い

ながら、食事支援をはじめ幅広い活動を行い、

数多くのメディアでも取り上げられています。

-

協働実績

-

自治体(つくば市・尼崎市、他多数)・

子ども家庭庁、東京大学、多くの企業様と

協働しています。

-

-

都の認定基準をクリア

-

東京都の認定を受けた認定NPO法人です。財務諸表なども情報公開しています。

-

「当たり前の日常」を

失っている子どもたち

「どうして私はいつも

ひとりぼっちなんだろう…」

「誰にも言えない。

おなかが空いても、

勉強がわからなくても…」

日本では9人に1人の子どもが貧困状態に

あると言われています。

その子どもたちの中には、家に居場所が

なく、孤独に過ごす子どもがいます。

小学5年生のさきちゃん(仮名)もその一人。

さきちゃんはお母さんと二人で

暮らしています。

お母さんは早朝から夜遅くまで

仕事に出ています。

学校が終わり、家に帰っても、

小さなアパートの部屋にはさきちゃんだけ。

週末や夏休みも、朝から晩まで

一人きりの毎日です。

「お腹すいたな…」

夕食は、コンビニのおにぎり1つだけの

日もあります。

「お母さんはがんばってる。

わがまま言ったらダメ…」

そう自分に言い聞かせて、お腹いっぱい食べ

たい気持ちを我慢します。

学校の給食だけが、

1日で唯一「満足できる食事」です。

でも、給食が無い休日や長期休みは、コンビ

ニのおにぎり1つだけで過ごす日もあります。

高学年になってから、勉強が難しくなり、

授業についていけなくなって

しまいました。

先生もさきちゃんを気にかけてくれますが、

忙しくて個別に教えてあげられる時間が

ありません。

「クラスの子たちは塾に

行ってるみたい。

うちはお金ないから、行けない。

わからないまま、

どんどん差が開く…」

それでも、そんな悩みをお母さんには

言えません。お母さんが、忙しそうなことも、

疲れてることもわかるから。

「お母さんに迷惑かけたくない」

「我慢するのが当たり前」

さきちゃんは誰にも相談ができないまま、

毎日我慢するしかありませんでした…

「どうして私はいつもひとりぼっちなんだろう…」

「誰にも言えない。おなかが空いても、勉強がわからなくても…」

日本では9人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。

その子どもたちの中には、家に居場所がなく、孤独に過ごす子どもがいます。

小学5年生のさきちゃん(仮名)もその一人。

さきちゃんはお母さんと二人で暮らしています。

お母さんは早朝から夜遅くまで仕事に出ています。

学校が終わり、家に帰っても、小さなアパートの部屋にはさきちゃんだけ。

週末や夏休みも、朝から晩まで一人きりの毎日です。

「お腹すいたな…」

夕食は、コンビニのおにぎり1つだけの日もあります。

「お母さんはがんばってる。わがまま言ったらダメ…」

そう自分に言い聞かせて、お腹いっぱい食べたい気持ちを我慢します。

学校の給食だけが、1日で唯一「満足できる食事」です。

でも、給食が無い休日や長期休みは、コンビニのおにぎり1つだけで過ごす日もあります。

高学年になってから、勉強が難しくなり、授業についていけなくなってしまいました。

先生もさきちゃんを気にかけてくれますが、忙しくて個別に教えてあげられる時間がありません。

「クラスの子たちは塾に行ってるみたい。

うちはお金ないから、行けない。

わからないまま、どんどん差が開く…」

それでも、そんな悩みをお母さんには言えません。

お母さんが、忙しそうなことも、疲れてることもわかるから。

「お母さんに迷惑かけたくない」

「我慢するのが当たり前」

さきちゃんは誰にも相談ができないまま、毎日我慢するしかありませんでした…

ひとりぼっちで悩みを

抱えていたさきちゃん。

頼れる大人と出会い、

将来の夢を見つけられるように。

ある日、普段からさきちゃんを心配していた

先生が、そっと声をかけました。

「ここに行ってみたら

どうかな?

安心して過ごせる場所

みたいだから」

その場所は、認定NPO法人

Learning for All (LFA)が運営する

居場所拠点でした。

初めて訪れる場所に少し緊張しながら、さき

ちゃんは居場所拠点のドアを開けました。

すぐにスタッフが気づいて「待ってたよ」と

やさしく声をかけました。

不安でいっぱいだったさきちゃんは、

その言葉に少しほっとしました。

LFAでは、子どもたちが一緒に

食事をする時間があります。

ひとりで食べるコンビニのおにぎりだけの

夕食ではなく、大人や友だちと会話しながら

の食事。

「食べる?」と差し出してくれるスタッフ。

さきちゃんは遠慮しながらも、

一緒に食事を楽しみました。

食事をしながら、学校であったことや、

悩んでいることを自然に話すことが

できました。

また、大学生のスタッフが宿題を

一緒に見てくれます。

「分からないところを何度聞いても、

笑顔で『いいよ、もう一度やろう』

って教えてくれる。」

「こんな大人に出会えたの、

はじめて…」

LFAでは、子どもの状況に合わせて、

生活面や学習面のサポートを行なっています。

さきちゃんは、少しずつ、

「勉強って、やればできるかも」と

感じ始め、授業中も手を挙げてみようと

思うように。

「家でも学校でも、ずっと一人で

過ごしてきたけど、

今は『勉強をがんばって、

将来は先生になりたい』って思える

ようになりました。」

食べることも、勉強することも、

そして安心して過ごせる時間もそろった

居場所で、さきちゃんはこれからの自分に、

少しずつ自信を持ち始めました。

ある日、普段からさきちゃんを心配していた先生が、そっと声をかけました。

「ここに行ってみたらどうかな?

安心して過ごせる場所みたいだから」

その場所は、認定NPO法人Learning for All (LFA)が運営する居場所拠点でした。

初めて訪れる場所に少し緊張しながら、さきちゃんは居場所拠点のドアを開けました。

すぐにスタッフが気づいて「待ってたよ」とやさしく声をかけました。

不安でいっぱいだったさきちゃんは、その言葉に少しほっとしました。

LFAでは、子どもたちが一緒に食事をする時間があります。

ひとりで食べるコンビニのおにぎりだけの夕食ではなく、大人や友だちと会話しながらの食事。

「食べる?」と差し出してくれるスタッフ。

さきちゃんは遠慮しながらも、一緒に食事を楽しみました。

食事をしながら、学校であったことや、悩んでいることを自然に話すことができました。

また、大学生のスタッフが宿題を一緒に見てくれます。

「分からないところを何度聞いても、

笑顔で『いいよ、もう一度やろう』って教えてくれる。」

「こんな大人に出会えたの、はじめて…」

LFAでは、子どもの状況に合わせて、生活面や学習面のサポートを行なっています。

さきちゃんは、少しずつ、「勉強って、やればできるかも」と感じ始め、

授業中も手を挙げてみようと思うように。

「家でも学校でも、ずっと一人で過ごしてきたけど、

今は『勉強をがんばって、将来は先生になりたい』って思えるように

なりました。」

食べることも、勉強することも、そして安心して過ごせる時間もそろった居場所で、

さきちゃんはこれからの自分に、少しずつ自信を持ち始めました。

目の前の子どもたちに

寄り添いながら、

全国の子どもの貧困問題の

解決を目指す。

今、目の前にいる子どもにどこまでも寄り添い、支え抜くこと。

同時に、一つの団体ではできない大きなうねりを生み出し、社会の構造そのものを変えていくこと。

私たちはその2つのアプローチで、未来にむけて、子どもたちの貧困問題の「本質的な解決」を目指しています。

アプローチ1今、目の前の子どもたちに

寄り添うために

子どもたちの抱える困難は

多様で複雑です。

食事、学習、居場所...

様々なニーズに応えるために、

LFAでは地域に根付いた包括的な

支援を展開しています。

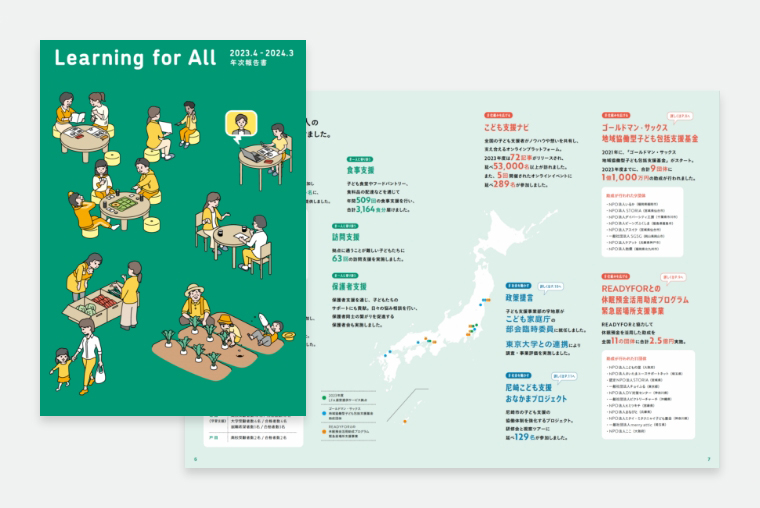

これまで、のべ11,800名以上の

子どもたちを支援してきました。

子どもたちを栄養面から支える

食事支援

子どもたちが健やかに育つためには、栄養のある食事がかかせません。

経済的に困難を抱えていたり、仕事で忙しい保護者の方に代わり、

小学校1年~高校生世代(6〜18歳)までの子どもたちに、

食事を提供する「子ども食堂」に加え、LFAの支援拠点で野菜などの食料を

無償配布するフードパントリーの活動やご家庭に必要な食料品を直接届ける活動など、様々な方法で子どもたちの「食」を支援しています。

子どもたちの「わからない」に

寄り添う

学習支援

家庭の経済的な事情や環境によって、十分な学習の機会が得られない子どもたちがいます。小学4年生〜高校生世代(9〜18歳まで)の子どもたちを対象 に、地域や学校と協力して無料の「学習支援教室」を運営しています。独自の研修を受けた大学生ボランティアが中心となり、子どもたち一人ひとりの学び に合わせ、時にはマンツーマンで勉強をサポートしています。

その他の支援

居場所づくり

子どもたちが安心して

過ごせる居場所を提供

保護者支援

悩み相談や支援制度の紹介を通して保護者をサポート

訪問支援

LFAの支援拠点に通えない子どもたちを直接訪問

アプローチ2未来に向けて、

社会の仕組みを変えるために

必要な支援を「全国の子ども」

に届ける力。

全国の子どもたちに支援を届ける

研修・ノウハウ提供、

ネットワークづくり

日本全国まで視野を広げると、子どもへの支援が「量」「質」ともにまだ足りていないのが現実です。LFAではこれまで培ってきた実践的な支援のノウハウを、研修や情報公開サイトの運営を通じて、全国の子ども支援団体へ提供しています。また、基金の運営等を通じて全国の支援者がつながるネットワークづくりにも力をいれています。

社会の仕組みをよりよくする

政策提言・普及啓発

問題の本質的な解決のためには「社会の仕組み」を変えていく必要があります。そのため、現場での支援活動や全国の支援者とのネットワークを通して見 えてきた課題・好事例をまとめて、国や自治体に向けた政策提言や、まだまだ 知られていない「子どもの貧困」の現状を伝えるためメディアや説明会での普及啓発に取り組んでいます。

これまでの取組実績

国や自治体におけるこども政策に

まつわる委員への就任

こども家庭庁こども家庭審議会

こどもの居場所部会委員就任

つくば市こども政策アドバイザー 就任 等

子どもの居場所の法制度化への貢献

こども家庭庁設置法・こども基本法の成立前後において、これまでの実践を踏まえ、「居場所」の重要性を提言

2022年6月の児童福祉法の改正における「児童育成支援拠点事業」の法定事業化に貢献

子どもたちの「今」を支え、

「未来」を変えていく。

LFAの活動の根底にあるのは、

子どもの貧困問題を「今だけ」ではなく

「未来まで」解決していく

という思いです。

食事支援や学習支援のほかにも、

居場所づくりや保護者への相談支援などを

通じて、

子どもたちの生活全体を支える

取り組みを行っています。

「ちゃんとご飯がある」

「勉強を見てもらえる」

「誰かが見守ってくれている」

そんな子どもたちの当たり前と安心を

つくっていきます。

そして、少しでも多くの子どもたちの支えと

なるために全国の支援者と連携し、

時には国や自治体へ働きかけることで、

社会構造そのものを変えていきます。

LFAは、「今」目の前の子どもたちが安心して

成長することができる環境をつくりながら、

「未来」に向かって、すべての子どもたちが

希望を持って進んでいける社会づくりにも

取り組んでいます。

サポーターに申し込む

解約・退会はいつでも可能です

月1,000円から、

子どもたちの食事や勉強、

居場所づくりをサポート

私たちのこうした活動は、寄付者の皆さま・

サポーター企業の皆さまからの

あたたかなご支援によって成り立っています。

ぜひ、私たちと一緒に、子どもたちの未来を

一緒に応援してください。

月1,000円

月1,000円で1人の子どもに

35回分の食事を提供できます

月5,000円

月5,000円で1人の子どもに

1年間の学習支援を提供できます

月10,000円

月10,000円で1人の子どもに

年2回の体験支援を提供できます

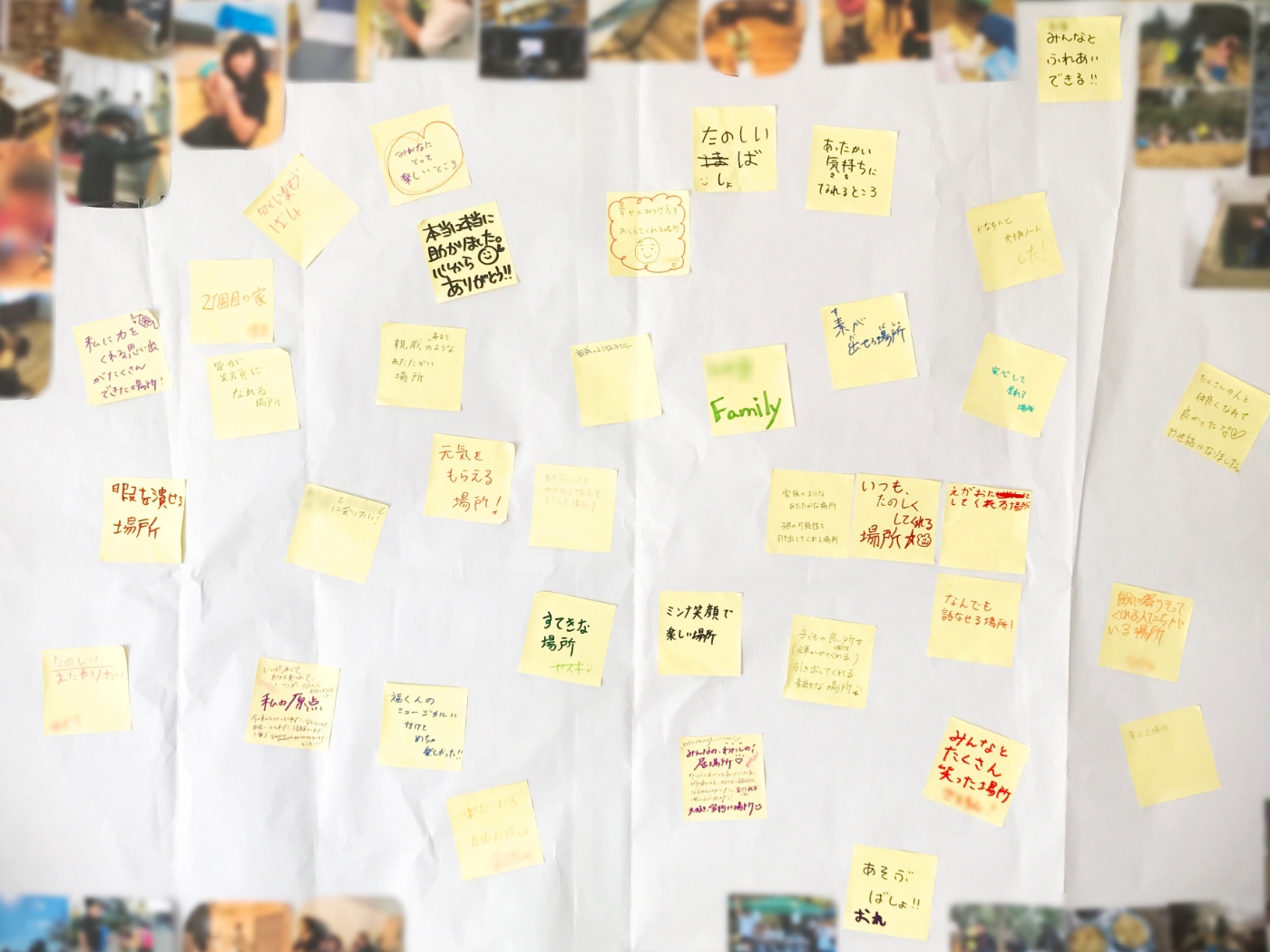

子どもたちからのメッセージ

過去、LFAの拠点に通っていた子どもたちが集まる同窓会が行われ、

「LFAはあなたにとって、どのような場所か」を尋ねました。

そこでいただいた心温まるメッセージの一部を紹介します。

宝物な場所

なれるところ

居れる場所

引き出してくれる場所

る

人たちがいる場所

卒業生や日頃子どもたちと触れ合う中で、

LFAの活動が一歩ずつ、でも着実に、

子どもたちの成長やポジティブな変化に

つながっていると実感しています。

ただ、子どもたちの貧困問題の

「本質的な解決」のためには、まだまだ

継続的な支援が必要です。

子どもたちの未来を変えるためにも、

みなさまからの応援で支えて

いただけませんか?

サポーターに申し込む

解約・退会はいつでも可能です

子どもたち・保護者の声

LFAの居場所拠点(以下、“居場所”と記載)に実際に通っている子どもたちや保護者の方に、

LFAの居場所の思い出や印象について教えてもらいました。

小学校低学年からLFAの居場所に通っているAさん

小学校低学年からLFAの居場所に通っているAさん

居場所に行くようになって、野菜を食べられるようになりました。もともと野菜は全部無理で、特にピーマンが苦くて大嫌いでした。でも、居場所でみんなが食べているのを見ているうちに、「食べてみようかな」と思いました。 ちょっとずつチャレンジして、中学生になってようやく美味しいなと思えるようになりました。 今ではピーマンが好きな野菜 No.1です。

人生のほとんどを居場所で過ごしています。

居場所がなかったら、自分が心から熱中できるものにも出会えなかったし、思い出もありませんでした。

大学生スタッフもいて、旅行の話と海外の話とか、自分が知らないことをたくさん教えてもらいました。

居場所のスタッフの姿を見て、将来は、どんな子どもも見守れるような保育士になりたいと考えています。

勉強をがんばって保育士になり、資格を活かして色々な場所で働きたいです。

(インタビュー回答時は中学生)

小学校低学年からLFAの居場所に通っているBさん

小学校低学年からLFAの居場所に通っているBさん

居場所に行くまでは勉強が嫌いだったけど、居場所でやっている教材が面白くって勉強にハマっていきました。ローマ字が面白いなと思って、英検4級を受けてみたら合格。

家族とか周りの人から「すごいじゃん」と褒められるようになりました。

今は英検3級合格を目指して勉強中です。英語はいろんな国で使えるし、将来は英語を使っていろんな仕事をしてみたいです。

LFAの居場所があったから自分は生まれ変わったと思っています。

スタッフが学校とか勉強についての相談に乗ってくれたり、自分から話したりもできる。

居場所は「親しみやすく、成長できる場所」だと思っています。

(インタビュー回答時は中学生)

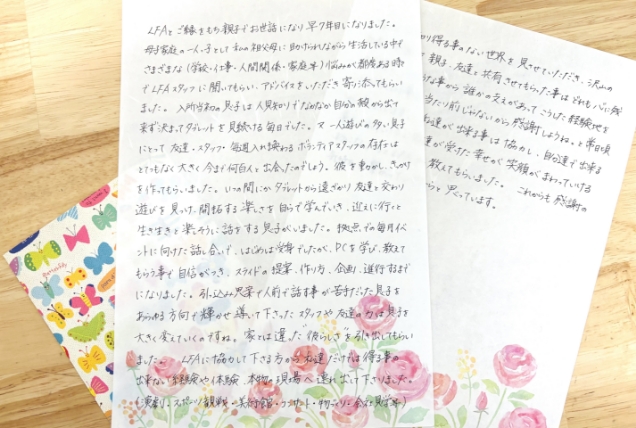

Bさんの保護者の方からのお手紙

Bさんの保護者の方からのお手紙

LFAとご縁があり親子でお世話になって早7年目になりました。母子家庭の一人っ子として、祖父母に助けられながら生活し、学校や仕事、人間関係の悩みをスタッフのみなさんに相談し、寄り添ってもらいました。

最初は、人見知りでタブレットばかり見ていた息子も、友達やスタッフ、ボランティアスタッフの方々との出会いを通して、遊ぶことの楽しさを学び、今では生き生きと話しかけてくれるようになりました。

拠点で毎月行われるイベントづくりも初めは受け身でしたが、PCスキルを教えてもらい、自信がついたことで、スライド作成、企画、進行するまでになりました。引っ込み思案で人前で話すことが苦手だった息子を、スタッフや友達の助けにより、あらゆる方向で輝かせてくださり、家とは違った”彼らしさ”を引き出してもらいました。LFAには、演劇・スポーツ観戦・美術館・コンサート・物づくり・会社見学など、私たちだけでは得られない様々な世界を体験させていただき、親子共々、たくさんの刺激・感動を得ることができました。

息子とは、誰かの支えがあることに感謝し、私たちができることは返していこうと、常日頃から話しています。私たちが受けた幸せが次に繋がっていくように、これからも感謝の気持ちを大切にしていきたいと思い

ます。

寄付後に受け取る活動報告

寄付者の方には、メールマガジンや

年次報告書などで、子どもたちの変化や

私たちの活動についてお伝えしています。

月2回程度

メールマガジンなどで活動を報告

年に1度

年次報告書のご送付と、

活動報告会へのご招待

現在Learning for All は、収入の多くを期限付きの「助成金」に依存しています。

子どもたちを継続的に支援していくためには、より多くの皆様からの「寄付金」が必要です。

皆様からいただいた「寄付金」は、子どもたちに十分な教育と生活サポートが行われるよう、学生ボランティアの交通費や授業で使うスケッチブックやファイルや参考書、公民館などの会場費としても使われています。「寄付金」は「助成金」と違い、使用用途が限定されないため、新型コロナウィルスへの緊急対応など、子どもを取り巻く環境変化に応じて柔軟に活用をさせていただいております。

いつでも退会することができます。

お電話・メール・お問い合わせフォームのいずれかの方法でご連絡ください。

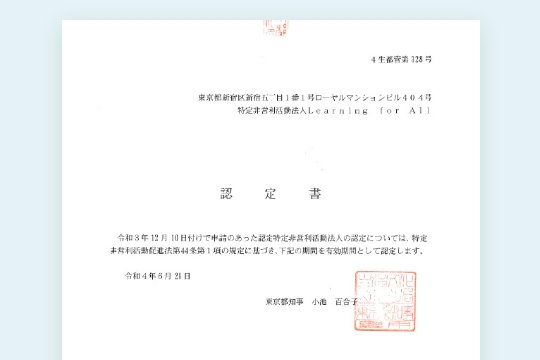

寄附金控除は適応されますか?

はい、LFAは2022年6月28日付で認定NPOとなりましたので、これ以降の当団体へのご寄付は税制優遇の対象となります。(詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。)前年12月から今年11月にかけてのご寄付の領収書を、翌年の1月下旬から2月初旬にかけて郵送いたしますので、確定申告の際にご自身でお手続きください。

詳細はこちら

領収書はもらえますか?

はい、前年12月から今年11月にかけてのご寄付の領収書を、翌年の1月下旬から2月初旬にかけて郵送いたします。

クレジットカードではなく、口座振替での寄付はできますか?

はい、口座振替でのご寄付も可能です。

毎月のご寄付を口座振替でご希望の場合は、こちらよりお申し込みください。

毎月のご寄付(口座振替)

寄付者 順毛 楓さん

ずっと子どもの支援に関わりたいという気持ちはあり、自分が直接関わる形で何かできないかと転職を考えていたんですが、

どうしても子ども支援の経験や資格がないと難しい。調べる中で「寄付」という選択肢があることを知りました。

そんななか、NPO団体を紹介しているサイトでLFAを知り、ホームページからしっかりとした印象を受け、説明会で寄付を決めました。

LFAへの支援を通じて、「私は社会の一員だ」ということが思い起こされるんです。普段の生活では会社や家庭という閉じた世界にいがちですが、LFAの活動報告を見ると、社会にはこういう問題があって、皆さんが活動されているということがわかる。

そして、自分もそういうことに関心があるのだと再認識できるんです。結局、寄付を通じて、社会のために何かすることが自分の幸せにもなっている。言い換えると、自分が何を幸せと感じるかを再認識させてもらえる機会、それが寄付なのだと思っています。

寄付者 中川 司さん

2019年のLFAの説明会を訪ねてみて、活動内容に感動して、その場でサポーターになりました。

当時私は定年退職したところで、次の人生を考えていたタイミングでした。もっと、自分ができることを何かしなければならないと思っていたんです。

世の中に困っている人はたくさんいますが、特に子どもたちへの支援に関心がありました。本来は与えられるべき教育の機会がうまく与えられていない子どもたちがいる。そういう子どもたちに何らかの支援ができればと思っていました。

LFAが素晴らしいと思っているのは、問題にぶつかった時に活動が広がっていっていることです。最初は学習支援だと思っていたけど、「それだけじゃすまない」と気づいて広げていく。中学生だけでなく、もっと低学年から支援が必要だと気づいて広げていく。本質的な解決のために活動領域を広げていくというのは、まさに皆さんが目指しているものだと思います。

私は毎年の年次報告会に参加して、「最初に感じた印象からぶれていないか」を見ています。

大きくなっていく団体ではよくあることですが、「ミッションからずれていないか」をチェックポイントにしています。

LFAは毎回素晴らしい話を聞かせていただけるので、寄付を継続しています。

サポーターに申し込む

解約・退会はいつでも可能です

団体紹介

子どもの貧困に、

本質的解決を

今目の前にいる子どもに、どこまでも

寄り添うこと。 社会の仕組みそのものを、

本気で変えていくこと。

そのどちらが欠けても未来はつくれない。

私たちは、

「子どもの貧困に、本質的解決を。」という

ミッションを掲げ、

志を同じくする

全ての人たちと力をひとつにし、

これからも挑戦を続けます。

団体概要

名称

認定特定非営利活動法人Learning for All

所在地

東京都新宿区新宿五丁目1番1号ローヤルマンションビル404号室

設立

2014年7月23日

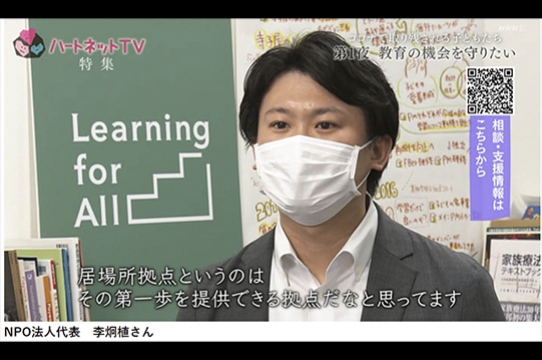

役員

代表理事 李 炯植 理事 熊平 美香 理事 大越 一樹 監事 渡辺 伸行

職員

職員数:63名、業務委託数:45名、インターン数:年間70名

(※2025年3月末時点)

代表者

1990年、兵庫県生まれ。

東京大学大学院教育学研究科修了。

2014年に特定非営利活動法人Learning for All

を設立、同法人代表理事に就任。

経済的困窮、家庭環境などをはじめ、様々な困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居 場所支援を行っている。

全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事ほか、一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク 共同代表、新公益連盟理事を務める。

2022年「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員をはじめ、その他省庁・自治体の委員やアドバイザーなども歴任。

認定特定非営利活動法人

Learning for All 代表理事

李 炯植(り ひょんしぎ)

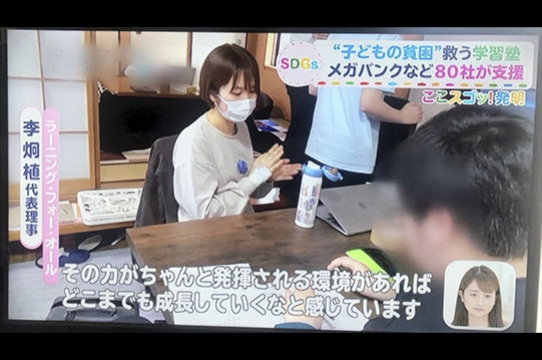

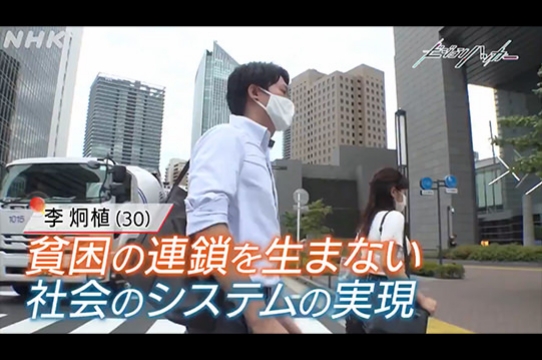

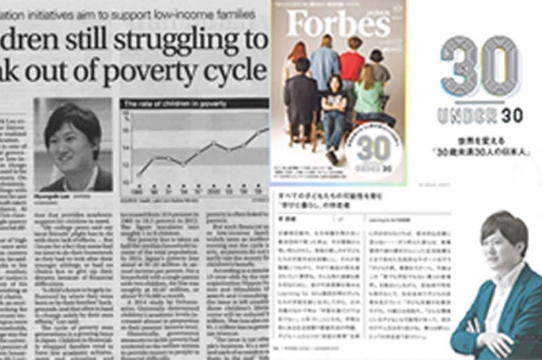

多くのメディアで掲載

-

2021年8月 ビジネス・インサイダー・ジャパン

-

2021年6⽉ TBS「あさチャン!」

-

2021年5月 NHKスペシャル 「ビジョンハッ

カー〜世界をアップデートする若者たち〜」 -

2021年2⽉ NHK「ハートネットTV」

-

2021年1⽉ ⽇本経済新聞 朝刊

-

2020年1⽉ ⽇テレNEWS24「the SOCIAL」

-

2018年 Forbes Japan 30 UNDER30

内閣官房「子どもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員に選出

2022年、LFAの代表理事・李が、「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する調査研究」の検討委員に選出されました。

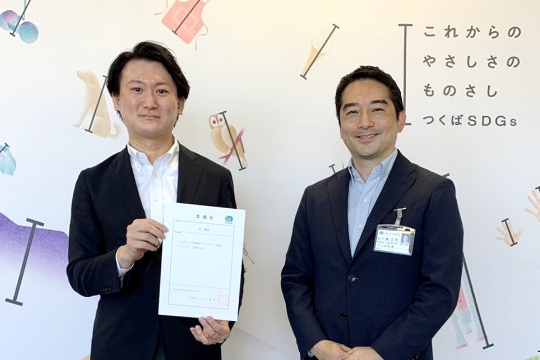

つくば市子ども政策推進アドバイザリーに就任

2022年、代表理事・李が つくば市にて新設された“こども政策推進アドバイザリー会議のアドバイザリー”に就任しました。

東京大学と教育・研究交流連携事業に関する協定を締結

2021年、LFAと東京大学大学院教育学研究科は、教育・研究交流連携事業に関する協定を締結しました。

「貧」と「困」をなくす

社会をつくる

「安心できる場所」「努力できる環境」

「自分の可能性に気づく機会」を奪われ、

諦めることが日常になっています。

私たちは「目の前の子どもへの支援」から

「全国・未来の子どもたちを支える

仕組みづくり」まで様々なアプローチで、

子どもの貧困問題の本質的解決を

目指しています。

子どもたちが希望を持てる社会にしたい

子どもたちに安心・安全な環境や、食事や学びの機会を提供したい

全国の子どもたちを支えるためには仕組みや社会へのアプローチが必要だ

ご自身の想いやご経験と重ねて、

「自分も一緒に解決をしたい」

「この活動が必要だ」と

思ってくださった方は、

今すぐサポーターにお申し込みください。

おしえてくれる場所